有机半导体材料(OSM)是指其电导率在有机导体与有机绝缘体之间的有机材料。有机半导体材料具有加工方便、工艺简单、加工温度相对较低等特点,可以通过分子设计来调控其性质,成本低廉且可大量制备,适用于制备柔性可弯曲器件。

有机半导体材料(OSM)是指其电导率在有机导体与有机绝缘体之间的有机材料。有机半导体材料具有加工方便、工艺简单、加工温度相对较低等特点,可以通过分子设计来调控其性质,成本低廉且可大量制备,适用于制备柔性可弯曲器件。在器件中的应用包括场效应晶体管(FET)、 光电探测器、发光二极管和太阳电池等。

1977年,美国M. Mac Diarmid、A. J. Heeger 和日本白川英树等人在美国宾州大学首次催化合成了导电高分子聚乙炔,通过适当掺杂可以使聚乙炔变成良导体。1982年,Ebisawa 将聚乙炔作为半导体材料,应用于场效应晶体管。1987年,美国Kodak公司的C. W. Tang 等人利用有机半导体材料作为电子传输层和空穴传输制备出有机发光二极管国],在光电子领域受到了广泛关注。此后,有机半导体材料在太阳电池、平板显示、场效应晶体管等方面都得到了快速发展。

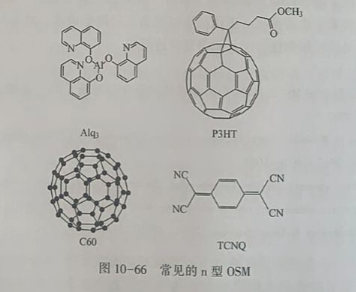

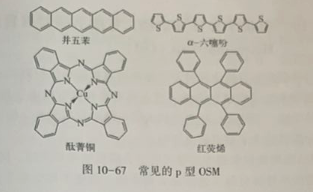

OSM按照分子的大小可分为聚合物大分子材料和小分子材料。目前,具有π共轭体系的分子材料多用于OFET中。OSM可根据其特性分为n型、P型两类材料。目前n型OSM基本上为小分子材料,如C60、含拉电子取代基的金属酞菁化合物等,如图10-66所示。因p型材料展现出相对更好的稳定性及更高的器件性能,引起了人们对其更多的关注,其种类包括聚合物( 如聚噻吩及其衍生物)、齐聚物和小分子材料(如并五苯、稠环分子)等,如图10-67所示。

对于有机半导体材料的导电机制,如今并没有完善、统一的理论模型,只能对特定的实验现象提出具有一般性的导电机制。目前,主要提出了4种电荷传输模型,分别是能带理论、跃迁传输模型、极化子模型、多重陷阱捕获和释放模型(MTR)。其中,跃迁传输模型是指载流子相对定域在单个分子上,当热能足够大时,载流子在相邻局域态之间跃迁;能带理论是指载流子以相对离域,在整个晶格中以平面波的形式运动,载流子的性质可以用能带理论来解释;极化子模型是指当电荷在半导体中传输时,晶体中的分子由于接受或失去电子导致其几何构型变化,引起晶格畸变,载流子与晶格强耦合,形成极化子; MTR模型是指载流子在局域态中,当有足够的热能时,载流子从局域的缺陷态脱陷到扩展的能带。

目前,关于有机半导体材料仍有很多问题等待探究。例如,对其分子理论与能带理论的适用性的讨论,关于量子点、量子阱等量子效应问题的研究,以及对其低维化的研究和有序结构生长过程的认识,以及对其界面科学的研究等。